一周初始,美國網路界便傳出網站排名計算方式將出現重大更改,據說Nielsen/NetRatings市調將於明天宣布,讓「瀏覽頁次」(page view,PV)正式退休,不再以它為排行依據。Page view就是在一段時間內使用者來這個網站點擊多少張頁面,而PV的捨棄,呼應了新一代的網站設計趨勢,使用了大量「不換頁」的AJAX、Flash頁面,愈趨傾向「一頁化、一手化、一秒化」的設計;以及影片勢力的抬頭,甚至像得薇小姐這類的「90秒的主人」新使用者介面可能興起。當然最最主要的原因還是廣告的計算方式,顯示型廣告本身愈趨多元化,創新廣告形式如「pay per call」又呼之欲出,今天若還用page view評比一個網站的廣告價值,已經四處都是盲點。

現在,被尼爾森拿來取代PV的數字,是「單站停留時間」(total minutes all users spent on site),但,我們想問的是,這個數字真的能取代PV嗎?當大家一致讚同PV確有缺點,等到要提出解決方案時,卻出現了不同的聲音。

譬如,沒有了Page view,卻多了「widget view」(WV)。就在尼爾森消息爆出的同一天,VentureBeat也首次對「小插件的流量計算工具」作了一個史上未有、非常隆重的大整理。現在許多網路服務不再強調自己的母站,就只推出一個小小的插件,將這個小框框安置在自己在其他大網站的個人版面中,因此PV非常低,但WV非常高。所謂widget view就是該插件被外站loading的次數,就和PV是一樣的意思,只是發生在外站罷了。但,目前所有計算網頁流量工具都沒辦法輕易計算WV,無論是自己站內的widget點覽率,或者是自己的widget在外站的點覽率,都無法做到,於是有一些公司製作了在插件中置放的追蹤程式,已有Quantcast、Clearspring、WidgetBox在競爭做這件事,Musestorm則還讓你知道插件裡面的瀏覽狀況,而Yourminis更進一步的提供一些小插件常用的功能,可以輕鬆兜出一個小插件,順便幫它算WV。

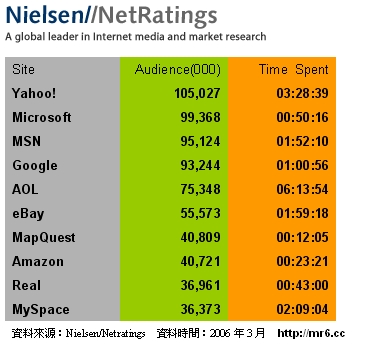

網站排名,本來就是充滿爭議的事。坊間所有的網站排行法,有的是從站內安插的機器去找,有的是從使用者下載的toolbar去算,有的是用傳統市調法,有的是將所有公開資訊作整合計算……,每一個排行榜,無論是Alexa、comScore、Nielsen/Netratings、台灣的創市際,以及較個人性質的排行如Blog Influence、Gozee、部落格觀察,都會採用好幾個指標,給予不同的權重(weights),然後才算出最後的「分數」,依這個分數來排行。或許還會一次提供好幾個分數,以觀察不一樣的排行狀況。一旦要「排行」,就一定會引起爭議,你排我高,我當然很爽,那你排我低呢,網友會起來抗議!「Google明明就比Yahoo!棒,為何都排在Yahoo!的後面?」

當舊的計算方式突然遭到淘汰,而新的計算方式突然被導入,人們心目中那些「top 10」、「top 100」網站,或許準備全部重新洗牌一次。他們就說,尼爾森這個新計算法,對PV特高但停留不久的MySpace與Google尤其不利,大家七嘴八舌的爭論的聲音更尖銳、更高吭了:「到底網站該怎麼排名,才公平?」

現在我們要看的一個有趣機會是,只要這個問題一直都沒有一個令人滿意的解,網路排行就永遠都有機會。這些排行榜的價值,不只是讓網站自己覺得「爽」的、讀者覺得很好玩的,排行榜是很重要的的東西,因為它是其他重要人士一覽整個茫茫網海的重要指標,對網路界來說,這些「重要人士」包括廣告主、投資人、併購者。雖然我們知道,這些排行榜的指標與數字,並不會是這些「重要人士」最後決策的依據,假設創投要投資一間網站,一定會從會員數、每個會員停留時間、未來的發展性還有創業團隊等等來判斷嘛。假設廣告主要買版位,一定也會從該網站的屬性、會員年齡層、職業、嗜好來做個通盤的分析嘛。不過,「排行榜」就是能讓這些講求科學方法又充滿懷疑精神的「重要人士」在茫茫網海中「看到」一個網站的重要起端、重要開始,接下來,也是這個網站在對外宣傳時,會一再樂意引用的依據。

可是,現在排網站的方式,真的有把網站的「高低」排出來嗎?

Web 2.0時代,我們看到使用者在很多網站都有比從前更多的發聲權,也為一些新網站貢獻了主要內容,這點很棒,讓更多人從讀者變成作者,從觀眾變成演員,可以萃取茫茫人海的智慧,讓茫茫人海因為表現機會而更樂中使用。「個人化」絕對是網路及整個商業社會必然的大方向,最後,所有的購買決定依然是在個人,個人的大腦的自主權愈來愈強云云,可是,目前的所有的市調方式,以及所有幫網站打分數的排行榜,似乎很少把「個人重視度」算在裡面。

如果要看page view、widget view作個抗衡,我們索性將「個人重視度」稱作「individual view」,簡稱「IV」好了。所謂個人重視度,並不是「部落客的重視度」,也不是「下載toolbar的人的重視度」,而是每個獨立網友,對每個網站的重視度。這個資料的萃取在技術上自有它難以克服的瓶頸,但仔細想想,它或許還真的最有資格的「最後的網站排行榜」!

之前有一陣子常演講,我熱中於請觀眾在小紙條上面寫下他們最常去的「前五大網站」,果然證明,大部份網友常去前二大網站正是Yahoo!奇摩、PChome網拍或無名小站等等。但更令人訝異的是後面三個名次,每張傳回來的紙條幾乎都有一個網站是我從來沒聽過的網站,而這些網站每人皆不相同,問問他們,他們的回答是:「自己系上實驗室常用的論文網站」、「參加國家考試要用的網站」、「我老婆的部落格」、「釣魚伙伴的專屬聊天室」…。最有趣的是,有一次,終於有兩張小紙條寫著同一個我不認識的網站,記得那似乎是一個關於某基金的首頁,而這兩位觀眾互相不認識,也很訝異對方常去一個和自己一樣的冷門網站。

這個現象,我想大家都略知一二,並不會太訝異,但這個故事的一個重點是,一個網站要排進一個人心目中的前五名,表示這個網站還真的很被這個人重視!但,目前所有的網站排行,卻沒有將這個事實特別反映出來。舉例來說,假設A網站在100個人心中是第五名,每天都會上去好幾次,連作夢都會夢到在玩這個網站;而B網站是100萬個人心目中的第50名,大概每兩天會上去一次,那B網站肯定會排在A網站前面,而且可能進入全球前一百名,相對之下,A網站可能就永遠都沒沒無名,甚至一不小心,就埋沒在網海的洪流中,最後落得頹然關站,甚至,它曾經被「這100個網友排到心目中前五名」的這個事實,連創業家本身都不知道,怨嘆自己沒人欣賞。

你會說,人家B網站就是比較多人來看啊,無論是PV或是總共停留時間都遠超過A網站,因此當然一定更有廣告價值和投資價值!但大家沒注意到的幾件事:

第一,忠誠度,一個相似網站進來,B網站可能很快就有「全面取代」的風險,尤其是大廠如Google或Yahoo!領軍的模仿貓,但A網站呢,卻可能百戰不衰,在100人心中屹立不搖。

第二,看網站的心境:一個人在拜訪心中第一名的網站的「心境」與拜訪心中第50名網站可能很不一樣,或許他會把一天中最精華的時段,譬如到公司一坐下就率先拜訪這個在他心中第一名的網站。看網站的心境的不同,或許會直接影響到對上面的廣告的觀感,以及自己輸入資訊的可看性與正確性,這些都是一般排行榜或流量計算工具所無法計算到的東西。

第三,消費者權益:假如目前的計分法都沒有算入那些被小眾特別喜愛的網站,那這些網站真的就會被埋沒掉,他們自己去跟投資人要錢,也無法提出任何的好成績,然後就默默的消失了。某種程度來看,「消基會」或許應該注意這件事,因為一個被某些消費者深度仰賴的網站,可能就這樣不見了。

網路界向來如霧裡看花,迷迷濛濛,但現在出現了很詭異的事:我們知道答案了,知道應該做出「Individual View」,或許就會很受注意。問題是要怎麼做出來,怎麼將每個人心目中的「重視度」給「量化」,如何向每個網友去收集他們,還將它們一個一個的收集起來。顯然,這個商機,不是一般網路創業家可以去實現的。

不過,在那一天發生之前,所有已經在做網站的創業家從今天就可以開始為自己「量化」,這,就簡單多了。只要依使用數據找來前100名的網友,知道他們是誰,並寫出這些人的好處與優點,廣告主、投資人甚至併購廠,或許都會再看一眼這個差點被埋沒的網站。

(AB網站筆誤已更正,在此致歉)

對於「個人重視度」的心得,

http://mr6.cc

是我最重視的網站。

這裡是我的維他命。

也是最希望推薦給好朋友的精神糧食。

最後的A網站和B網站我看得有點霧沙沙說…是不是A和B的代號搞錯了呢?

100 人實在不具經濟規模啊…

應該是文中的 A 與 B 網站的代號相反了 XD

[…] Mr. 6 – 趨勢.創業.網路.生活 – PV退休、WV攪局,最棒的網站排行榜在哪? https://mr6.cc/?p=959 […]

IV非常有创意!我正在收集可以称之为 2.0的旅游网站,做一个关于其effectiveness 的分析,(毕业论文:))。正苦于找不到一个合适排名标准。究竟在世界范围内哪些网站最具代表性呢? IV排名实在是一个很好的根据。可惜目前还没有这样一个业者来做这个有意义的工作。

「有意義」的網站績效指標,如同經營網站的燈塔,網站經營者應該常為「沒有指標可依」苦惱。

據說,去年底Alexa因中國大陸不少網站「作弊、灌水」,就把所有中文網站的「權值」降低,台灣許多網站流量和排名在12月時一齊下墜,搞得不少網站經營者莫名其妙憂鬱了好一陣子。

三月,我曾用ARO創市際的流量分析,試算台灣網路市場「眼球占有率」,公式和尼爾森可能一樣:

http://city.udn.com/v1/blog/article/article.jsp?uid=lct&f_ART_ID=820640

因用手工笨方法去算有點麻煩,後來沒再追蹤。來這兒的高手若有空請給我一些指點,如果,這種算法「有意義」,我再拿幾個月的資料來試算看看會有什麼跡象出現。

[…] Currently Browsing: https://mr6.cc/?p=959 # […]

我最喜歡的網站是Maxparty

http://www.maxparty.com.tw/

這不就是長尾理論嗎?

個人最佳網站就是等同書中舉例的冷門音樂,在冷門的音樂都會有人買。再冷門的網站,還是有一兩個人會上。排行網站就是,書中所說得fliter,怎麼找出對某個族群最有利基而言才是最有意義的,就像拿myspace跟google比,根本沒有意義一樣,同質性網頁比才有意義。

[…] PV退休、WV攪局,最棒的網站排行榜在哪? (Mr. 6) (tags: 互联网排名) 归档在: 美味书签 — wemecn @ 3:23 上午 […]

我每天都上 http://MoneyQ.org/ 和朋友討論理財

然後到 http://StockQ.org/ 觀看國際股市

看來也蠻符合 mr6 說的精神呢 !

More people need to read this and understand this aspect of the story. I cant believe you’re not more popular.

Hardly ever do I encounter a blog that’s both educated and entertaining, and let me tell you, you will have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very satisfied that I stumbled across this in my search for info referring to this.

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers