你說,有可能嗎?實體商店從「吃貨」(將上游的全買下來)改為「寄賣」(上游商只是借放在商店裡),銷售狂增2~3倍?

這是來自於這星期在美國的一篇不起眼但很有趣的文章,作者是某獨立書店的店長,他以一些客觀的數字,對「實體書店」以及所有的「實體商店」,建議了一套新的獲利模式。他相當有把握這樣的模式不只是可以給實體書店而已,好像所有的店面,都可以採用!

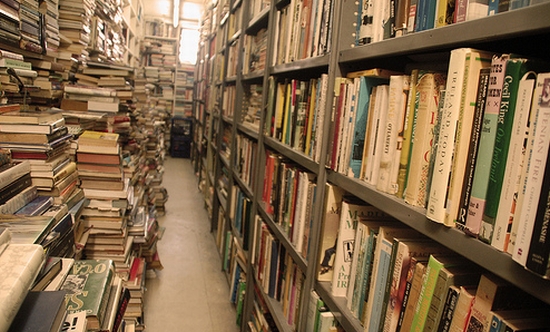

他先指出,根據Codex Group對買書的人的調查顯示,儘管在Amazon上面買電子書的比買實體的還多,但如果你問一般人,如果要「逛逛,找書」,你都去哪裡?仍然有高達28%還是指名要先到「實體書店」,因為在線上「逛逛,找書」,不及在實體店面的有趣。這條線索透露了實體店面一條很重要的優勢──它就是給人「逛」的,它最不可取代的就是「逛」這個字,這是任何網站取代不了的!也就是因為如此,實體店面面對各種新的通路的成功關鍵,就是讓你能「逛逛,找『到』東西」。

對,一定要找「到」東西;在逛逛的時候,不小心看到了他/她心中想要的東西,這樣,才能成交!這樣的思維,你就會發現,現在大部份實體商店的模式可能都錯了──

在美國,書店零售商們,仍然直接向大盤商(上游)買貨,書店買了這麼多書,只將其中一本擺出來給你看,大部份的其他的書,都擺在「倉庫」裡,或者擺在第一本書的下方。這篇文章指出,後來有些書商開始試行「Scan and Pay」模式,也就是「寄賣」的方法,所有的上游商就只是將商品寄放在書商這邊。

他們發現,原來,「寄賣」最棒的好處,不是幫助書店的現金流,也和上游下游誰強勢誰不強勢無關;他們說,最大的好處就是可以讓「品項」擴充到更多。換句話說,當你的商店不只賣「你自己向上游」買的東西,而是「誰想放在你這邊賣」你都可以讓他賣,那你的品項數就會變多,你給客戶挑選的樣式就會變多,那麼,顧客在逛逛的時候要「找到東西」的可能性也更大!

重要的是,這次,他們真的對「寄賣」這個模式,交出了一則實質的成績單!他們為一間叫Northshire Bookstore的書店及其他幾家書店做了實驗,讓它們從「吃貨」轉變成「寄賣」,結果發現,竟然為該書店增加了2.62倍的銷售額。另外,他們還和一間Inner Traditions書店做實驗,結果也是為它產生了3.96倍的銷售額。他們發現,只要一轉成「寄賣」模式,零售端的書店,就可以專注在「儘量銷售最多的產品」、好好的銷售最多的產品上面!

不過,你會說,寄賣就算這麼神奇的成效,這樣不是讓上游「很難做生意」嗎?

嗯,上游也很聰明,現在反過來,上游的大盤商也提出了一種「半寄賣」的模式──

現在在美國,就有一家玩具廠商「Melissa & Doug」對銷售通路提供「半寄賣」模式,它的概念是,如果這個零售店可以支持很多商品,那麼,一開始不必付錢,到了年底再來付,這樣,這個零售商等於得到一整年的美好光景,可以在不必付錢的情況下,陳列並販售這些商品,時間長達一年,這樣的方式,讓它的商品能陳列在最多的通路上面。

這篇文章告訴我們的是,實體商店面對網路,最終也最不可敗的優勢,就在「逛逛,買東西」,因此,實體商店到最後,一定得將自己的品項數量最大化、最多元化,將自己的存貨最小化,到了最後,甚至這些商品只是某種裝飾品,吸引大家前來!

這樣的概念,不知道已經用在多少亞洲的實體商店上?還可以使用在哪些其他的商店上面?

如果在美國可以創造2~3倍的銷售增加,在亞洲,也可以。

這剛好是誠品讓書商最痛恨的模式

前兩年有遇到強烈的反彈

至於成果如何請相關行業的人士分享了

當付出就不會珍惜,未獲得者則想擁有,此心理應用於銷售中是一大的利基!

此乃馬斯洛五大需求的生理需求應用

是因為書商從賺出貨便成賺銷售,而銷售的數量

即便提升也比出貨低?

很多實體店很早就實行「寄賣」的方式做生意,不過,品項不夠多可能是做不好的主因。

實體店,所有貨品完全用「寄賣」的方式做生意,也未必不可行。

感謝分享。

寄賣真的也是一種新風潮不僅可以降低成本反而可以增加曝光率,不過品項的部份倒是要多元化也比較利多!感謝分享

其實台灣的書店很早就走寄賣的模式了…國外反而比較慢…

沒用,因為亞洲人平均購買實體書籍的量遠低於歐美國家.

亞洲書店要賺錢的方法只有,把書店變成複合式書店,切割兩塊區域,

一個取書跟閱覽區:書區跟閱覽區,只拿來取書,不提供坐位,強制不能在此閱讀.

另一個是閱讀區:所有人要閱讀只能在此區閱讀,然後以賣咖紛跟飲料為主,提供大量的位置給看書的人.

然後:

1.把冷氣開弱一些,賣冰咖啡(以賺咖啡錢取代賺賣書錢)

2.書被飲料弄髒了,你就必須要購買回去

大膽想法,參考,參考 ..

2.

很不錯的方式,但是上游需要很大的資金來支持才有可能…

大者恆大…這是目前各各業界的狀況!相對的,要做前3名,也是有很高的成本要支出,書局通路變寄賣,也要店面夠大,可以增加更多的品項書籍上架,

其實一些知名的3c通路也是採用相關的策略,以原廠來說是將風險轉嫁於代理商,寄賣提高了商品價的品項,也減少了採購每月業績被稽核壓力,因為採購進貨後,就要加速商品週轉率,但寄賣也不是萬靈丹!!也是有品牌策略採用寄賣!但後來依然但出市場!畢竟!經營品牌是不簡單的!

寄賣也是雙方互利吧~一邊可以清庫存~一邊不用進貨成本~或許是個不錯的選擇

看着实体书店的衰败真的很可惜,希望这个方式可以令实体书店恢复兴旺

不會紅啦,在台灣

在台灣已經有很多書店都是這樣子的,書商收款也都是收已經賣出去的書,往往也只拿到一個月的票,書商很可憐吧~

通路要夠強勢才有本錢這樣做,除了誠品以外,其實全聯也是用這種模式。供應商雖然不甘願,但商品跑得快,還是賺的到錢。

的確是!儘管像現在網路書店提供了許多方便性,但是逛實體書店的感覺是無可取代的。尤其是許多獨立書店都具有其獨立特色,在享受書之餘還能欣賞整個書店的布置!!!

各種產業可能有其不同型態產銷模式,但最終不變的原則就是 [變]!

寄賣到年底才收錢, 不就等於數期變成一年長, 那書商不過要準備很多現金週轉 ,銷售數目提升也不值得這樣做吧。

另一個問題是寄賣的書被弄得殘破書店也不會心痛, 還可以退書到書商, 這些界外效應也要考慮。

VMI早行之有年,至於能不能成為主流市場,倒要靠Segmentation及4C的應用,那為什麼做不起來呢?

規模及經營策略都是時不與時…

如果商品公司最重要的部門是行銷部門, 零售業最重要的部門是採購部門, 商品的銷售成績取決於採購或陳列什麼樣的商品在店內販賣. 道理很簡單, 做起來不容易. 每一家店的陳列空間是有限的, 吸引什麼樣的顧客進來購買, 和該商店的店址, 定位有很大關係.

這篇文章說穿了不過是為了提高商品成交機率所採取的變化, 但是如果沒有好的陳列管理規劃, 所謂的寄賣, 不過是一時業績罷了.

台灣已多採寄售了。美國經驗完全落後

重點是書籍平價法~否則遊逛後,轉向較便宜通路,實體書店衰微

但此立法台灣近乎不可能通過

遊逛的美好經驗一律以公共財形式出現,無收費之可能(陽光、空氣、水)

本篇重點在陳列管理的專業表現

這需要高水準的店員,因為台灣人文專才過剩,人浮於事

書店反而容易募集到一流的專才施以訓練

不過服務業非高薪無法長留人、這些店員幾年後多轉編輯

老師、保險……重新歸零

如此惡性下去

總之~成本才是王道,問題是不是所有成本都是內部成本

謝謝分享

很大的启示。

如果说,实体店的优势是“逛”的话,那么"体验式营销"就应该成为主流。

比如说,增加休闲区;比如,增加赠品;或者开发出更有创意的体验。

书店可以扩展为文化商店,零食店可以扩展为..食物店。

这个在亚洲不知道会怎么样

可以去测试下,这个方式不需要太多的现金流,所谓的开放模式

我家10幾年前開雜貨店,東西幾乎都是廠商寄賣的。月底有賣掉再算錢。

改為年底收費的[半寄賣]模式到底對上游有甚麼實質的好處?

這一點我不是很明白,可否有人幫我解答?

寄賣絕非全部行業都可用,因為我們花了一台價值3萬美金機械做試驗,我們是賣機械的,原本想給美國有實力的代理商一台機械寄賣,等賣出後再付款,付款後在寄另一台,結果我不斷的把美國來的lead給他,結果過一年沒賣出,我降價,他跟我所隨便可賣出,結果再拖一年,也沒賣出,我就把機械自己花錢運回.

我調查過他們絕對有能力賣出,但他只是擺我的設備顯示他的品項多,他真的要推的不是我的產品,這種寄賣模式,只製造商絕對不要輕易嘗試